四川新闻网消息 “东来六月井无水,仰看古堰横奔牛。”这是大文豪苏东坡对家乡的千年古堰——通济堰的深情描写。

|

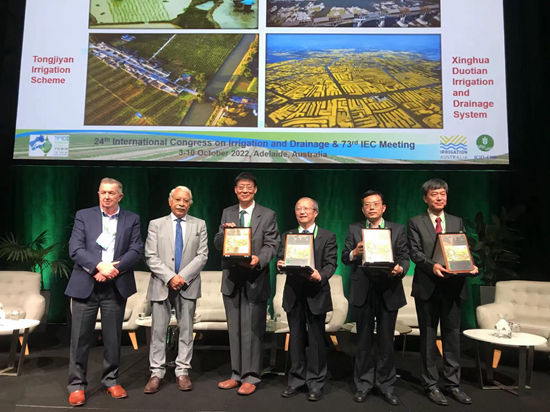

水育万物,通济天府。10月6日,四川省通济堰被国际灌溉排水委员会公布入选2022年度世界灌溉工程遗产,成为眉山市首个获得世界性殊荣的灌溉工程。

世界灌溉工程遗产是国际灌溉排水委员会(ICID)主持评选的文化遗产保护项目,其评选始于2014年,着眼于挖掘和宣传灌溉工程发展史及其对文明的影响。那么,通济堰能够入选的实力在哪里呢?

|

历史悠久 有2162年历史

通济堰始创于公元前141年,已有2162年历史,是岷江中游的著名大型引水灌溉工程。

西汉景帝末年,蜀守文翁率众“拥江水为大堰,开六水门,用灌郡下”。六水门也就是通济堰进水闸,新津邓公场至今仍有“六水门街”。古堰历经西汉始建、唐代重建、宋代扩建、元代整修、明代修复、清代改造、民国助修,两千多年来,灌区物产丰盈、人文鼎盛,水旱从人、不知饥馑。“坤维上腴,岷峨奥区”,意思是天下最富庶的地方,就在岷江与峨眉山之间,这是古人对通济堰灌区的美誉。

|

巨大作用 灌区物产丰富经济发达

通济天府,堰育千秋。通济堰是具有灌溉、防洪和工业、生活及生态供水等多功能的大型灌排兼容工程。有总、东、西3条干渠总长98.73公里,支渠65条总长363.43公里,渠系建筑物3786座。渠首位于新津区城区南边的岷江与南河汇流处,进水闸设计引水流量48m3/s,年引水量约13亿m3。灌区幅员面积888.6平方公里,灌溉成都、眉山两市的新津、彭山、东坡、青神4县(区)的52万亩农田,为20多个工业园区或企业提供生产用水,为10多条河流和多个城镇及湿地公园提供生态补水。灌区耕地面积占全市14.40%,粮食产量占14.66%,油菜籽产量占51.77%,工业产值占62%。

|

灌区物产丰盈,经济发达,拥有中国长寿之乡、中国优质稻米之乡、中国脐橙之乡和中国泡菜之乡。通济堰为眉山“千湖之城”建设、成眉同城化发展、成渝双城经济圈建设、国家生态文明建设和高质量发展作出突出水利贡献。通济堰渠首取水改造工程荣获2016年“大禹奖”(国家水利行业最高科技奖)。通济堰现已融入四川省都江堰水利发展中心一体化发展之中,成为都江堰大家庭的一员,古堰焕然一新、迎来新生。

|

新闻多一点

世界灌溉工程遗产是国际灌溉排水委员会(ICID)从2014年开始评选的世界遗产项目,旨在更好地保护和利用在用古代灌溉工程,挖掘和宣传灌溉工程发展史及其对世界文明进程的影响,学习古人可持续性灌溉的智慧、保护珍贵的历史文化遗产。世界灌溉工程遗产是国际灌溉排水委员会于1950年成立,旨在鼓励水资源可持续利用、促进水利遗产保护,拥有110个成员国。世界灌溉工程遗产都是古代水利工程可持续利用的典范。

|

申请世界灌溉工程遗产的工程必须具有如下价值:是灌溉农业发展的里程碑或转折点,为农业发展、粮食增产、农民增收做出了贡献;在工程设计、建设技术、工程规模、引水量、灌溉面积等方面领先于其时代;增加粮食生产、改善农民生计、促进农村繁荣、减少贫困;在其建筑年代是一种创新;为当代工程理论和手段的发展做出了贡献;在工程设计和建设中注重环保;在其建筑年代属于工程奇迹;独特且具有建设性意义;具有文化传统或文明的烙印;是可持续性运营管理的经典范例。

2022年5月7日,国家灌排委公布,通济堰入选2022年度世界灌溉工程遗产中国候选工程。

2022年10月6日,国际灌排委公布,通济堰入选2022年度世界灌溉工程遗产,为眉山人民捧回一枚“世界级金字招牌”。(供稿:眉山市委宣传部)