四川新闻网消息(记者 李举涛)孟夏时节,四川安宁河谷,绿意盎然,一派生机勃勃之景。

一大早,四川省农科院专家张帮宇就忙碌在西昌玉米种业现代农业园区玉米种质资源圃,查看玉米生长情况,进行田间技术指导……

“再过2个多月,这里首批培育的200亩、约6000种玉米就要见成效。”自今年4月初在试验田种上玉米,张帮宇及专家团队就像照顾自己的孩子一样,无微不至,“希望选育出更多高产、稳产、优质的种子,把饭碗牢牢端在我们自己手中。”

|

振奋

“西昌造”玉米制种南方唯一

农业发展,良种先行。作为全国粮食大县,西昌发展杂交玉米制种,已走过15个年头。

坐落在土地平整、土壤肥沃的安宁河流域,得益于优良的气候条件,西昌杂交玉米制种发展势头强劲。

“强劲”的,还有支持有力的政策环境,以及企业聚集的发展条件。为了打响玉米制种“川种”品牌,西昌市委、市政府出规划、给政策,依托龙头企业带动科技创新,实现全市玉米制种产业蓬勃发展。

如雨后春笋般,西昌18个乡镇规模化、标准化生产基地逐渐形成。到2017年,西昌杂交玉米制种基地面积达9.23万亩。

更令人振奋的是,在国家农业部认定的首批26个“国家级杂交玉米种子生产基地”名单中,西昌赫然在列,成为我国南方唯一的热带血缘硬粒型玉米制种基地。

|

抉择

牺牲短期利益端牢手中“饭碗”

发展并非一帆风顺。随着葡萄、蔬菜等经济作物的快速崛起,安宁河谷平坝地区杂交玉米制种受到冲击,并逐步向坡地、山地转移。西昌市农业部门统计数字显示,2018年起,西昌玉米制种面积锐减,2019年最低谷时已减少至5.03万亩。

“以种植葡萄为例,每亩产值可达数万元,而玉米制种的收益还不到一万元。”西昌市阿七镇副镇长沈伍体坦言,单从经济效益考虑,玉米制种确实不具优势。

|

农以种为先,种子是农业的“芯片”,是国家粮食安全的“命脉”。是选择暂时的眼前利益,还是端牢自己手中的饭碗?

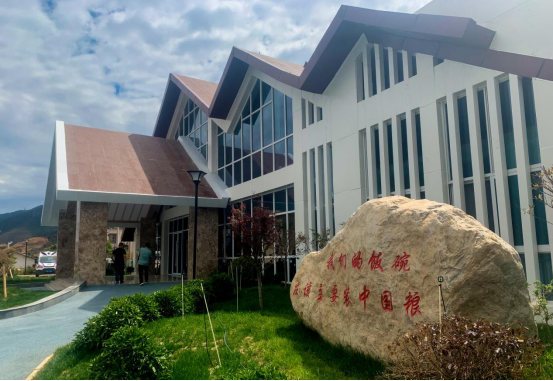

西昌思维清晰,快速给出答案:一个融合了种子、农化、植保、数据支撑等技术、产品与服务的玉米种业现代农业园区在安宁河畔迅速兴起。

园区以阿七、佑君两镇粮食生产功能区为中心,建成玉米制种核心基地1万亩,带动全市玉米制种基地10万亩、良繁15万亩。同时与中国农科院、四川省农科院、四川农业大学、西昌学院等科研院所深度合作,开展玉米种质资源收集、育种新材料创制、新品种选育、抗性及纯度鉴定、配套玉米制种技术、玉米种子资源保存等重点研究,种质资源保有量达到6500份。

“目前,园区已引进6家种业企业,主要品种150个,年生产玉米种子1.2万吨,销售收入4.7亿元,服务玉米种植总面积达1120万亩。”沈伍体满脸自豪地告诉记者,园区玉米不仅服务我国西南地区,还服务到东南亚国家。

|

幸福

群众田间分红“家门口”增收

“路修好了,环境也好了,简直大变样!”站在全新打造的西昌玉米种业现代农业园区,阿七镇大田村村民李金红感慨不已。而在去年,他还为自家的几亩香葱地被园区替代心有不快。

如今,支持园区建设的李金红,不仅每年轻松领取土地流转金,也有了更多在家门口务工挣钱的机会。一家人的日子过得就像西昌的阳光一样,温暖灿烂。

“我听党和政府的,保护粮食安全。今后,这块地说不定还会升值呢。”李金红满眼坚定。

舍弃短期利益,收获长久幸福。与李金红一样,村民们享受着不断改善的人居环境、基础设施,以及个人素养、经济效益等源源不断的提升。

据悉,园区积极培育新型职业农民,建立“订单收购+分红、土地流转+优先雇佣+社会保障、农民入股+保底收益+按股分红”等多样化联农带农机制,形成了以家庭农场和合作社为基础、产业化联合体为纽带、龙头企业为引领、社会化服务为支撑的复合型现代农业经营体系。

在田间分红,在土地上获利,在“家门口”增收……西昌群众的幸福生活将越过越有滋味。